あの日、台所の蛍光灯がやけに白く見えたことを、私は今でも覚えている。二浪した息子が、また不合格の封筒を握って帰ってきた夜だ。玄関で「ただいま」と言う声は震えていたのに、夫は顔も上げなかった。学者として名を持つ夫は、紙を一瞥しただけで冷たく言い放った。

「……この無能は、俺の息子じゃない」

息子が息を呑む音がした。私は思わず夫の前に出たが、その背後から義母の声が刺さる。

「そうだよ。どうせ浮気男との子だね! 出て行け!」

息子の目が、壊れたガラスみたいに光を失った。私は震える手で彼の肩を抱き、夫に言った。

「親なら、努力した子を支えるのが先でしょう」

夫は笑いもしない。

「才能がない。俺の血じゃない。時間の無駄だ」

その瞬間、私の中で何かが終わった。私は息子の手を取り、最低限の荷物をまとめ、夜の冷気の中へ出た。背後で義母が「二度と戻るな」と叫んだが、振り返らなかった。振り返れば、息子の心に“自分は捨てられた”という刻印が残る。だから私は、ただ前だけを見た。

それからの日々は、正直きれいごとではない。仕事を掛け持ちし、住む場所を確保し、息子の心を守るだけで精一杯だった。

息子はしばらく口数が減った。夜中に目を覚ましては「俺、いらない子なんだよね」と呟いた。私は抱きしめて言い続けた。

「あなたは、あなたのままで価値がある」

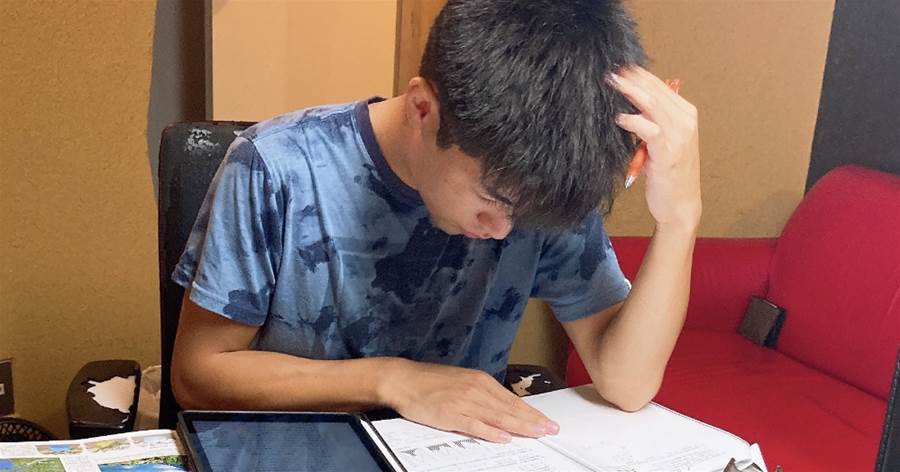

やがて息子は勉強を再開した。ただし、受験のためではない。自分のために。苦手だった数学を、なぜか楽しそうに解き始めた。深夜、机に向かう背中は静かで強かった。三浪目で大学に入った。

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください