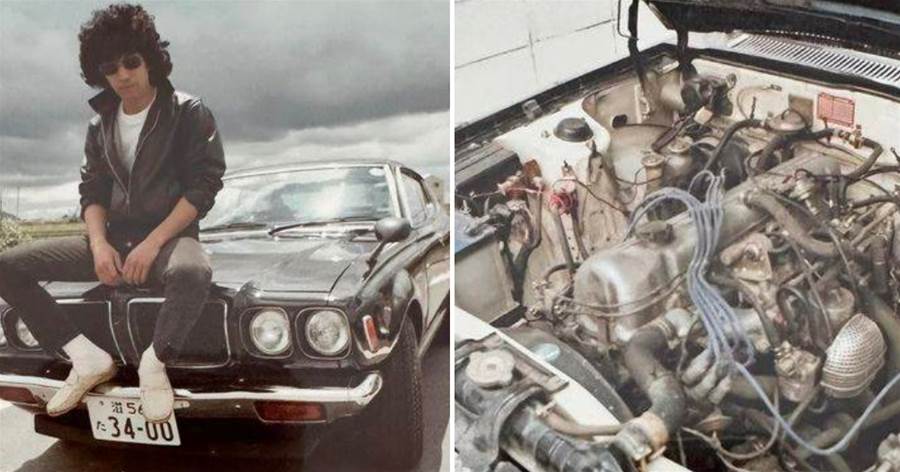

昭和から平成へ。テレビの前で「右京がんばれ!」と声を上げた人も多いだろう。小柄な体で世界最速のマシンを操り、時に命を削るような走りを見せた男。彼の名前は——片山右京。

1983年、つば藤衛戦600Bシリーズでデビュー。恐れを知らぬアグレッシブな走りで「上州の風教」と呼ばれた。そして1991年、全日本F3000で王座に輝くと、翌年には日本人として世界最高峰の舞台・F1へ。

「小さな日本人が世界に挑む」——その姿はまさに時代の象徴だった。

雨のブラジルGP、砂煙のモナコ、どんな状況でも一歩も引かずに攻め続ける走りに、当時の子どもたちは胸を熱くした。

そして、時は流れて2000年代。右京は突然、レース以外の世界に挑戦し始めた。

ヒマラヤ、マッキンリー、エルブルス——。登山家として六大陸の最高峰を制覇し、「命を懸ける」という言葉を現実にした。

それでも、挑戦は終わらなかった。

彼が次に向かったのは、自転車の世界。国内外のレースに参戦しながら、東京オリンピックでは自転車競技のマネージャーを務め、今では若手育成チームを率いている。

62歳の今も、スーツではなく

レーシングスーツを着ている。ツール・ド・フランスを目指す若者たちの隣で、自らもペダルを踏み続けているのだ。

白髪交じりの笑顔で言う。

「まだ、走りたい景色があるんです。」

かつて、時速300kmで走った男が、今は未来へとスピードを繋いでいる。

「限界」は年齢が決めるものじゃない。挑戦をやめた瞬間に、初めて限界が来る。

右京は、今も“走る哲学”を体現している。

かつて彼に「がんばれ!」と叫んだ子どもたちは、今、社会の中でそれぞれのサーキットを走っている。

——そして、右京はまだその先を走っている。

挑戦の旗を、下ろさないまま。