地震、津波、台風……日本の災害リスクを語るとき、なぜか「千葉県=ヤバい」と思っている人、意外と多いんです。

「東京湾沿いだし、地盤が弱そう」「地震のとき液状化してるイメージある」──そんな印象、ありませんか?

でも、実はこのイメージ、ちょっと偏見かもしれません。

千葉県の地形を詳しく見てみると、「あれ、ここ意外と強いかも?」という意外な一面が見えてきます。

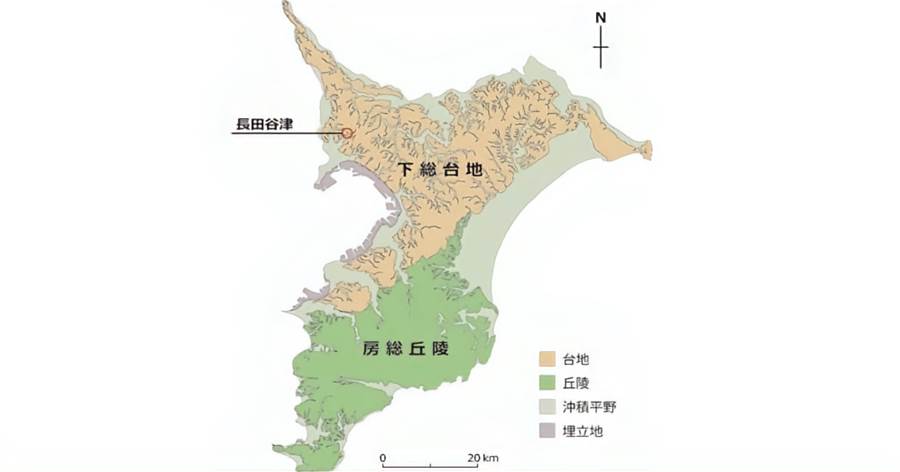

地図から見える“本当の地形”

今回の地図は、千葉県を地形ごとに色分けしたもの。分類は次の4つです。

台地(橙):地盤が安定していて液状化に強い

丘陵(濃緑):標高が高めで津波や浸水のリスクが少ない

沖積平野(薄緑):河川に囲まれ、洪水や液状化に弱い

埋立地(紫):人工的につくられた土地。液状化や地震時の揺れに注意

地図をじっと見ると、千葉県の北部と中央部の多くが“台地”で占められていることに驚きます。

特に「下総台地(しもうさだいち)」と「房総丘陵(ぼうそうきゅうりょう)」の広がりが圧巻。

つまり、千葉県の大部分はそもそも“強い地形”だったんです。

意外に安全な場所、それは「台地」だった!

では、具体的にどこが「災害に強いエリア」なのでしょうか?

✅ 千葉ニュータウンエリア(印西・白井・八千代北部など)

→ 下総台地のど真ん中。標高もあり、液状化の心配も少なめ。実は都心通勤圏でありながら防災的に優秀。

✅ 市原市や木更津の内陸部、茂原市の台地エリア

→ 房総丘陵の中腹にあたり、台風の風は強いが津波の心配が少ない。井戸水も出やすく、自給自足に強い地形。

一方で、東京湾岸の**埋立地エリア(浦安、千葉市美浜区、袖ヶ浦など)**は、高度経済成長期につくられた人工地盤。液状化や地震の揺れ増幅が懸念されるため、防災計画が必須です。

でも逆に考えると──「千葉県=地盤が弱い」と思われていたのは、この一部だけだったんですね。