「関越自動車道」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、新潟まで突き抜ける雄大な高速道路……のはず。でも実は、首都圏側の“起点”にとんでもない秘密が隠されているんです。

なんと、あの関越道、東京に届いてないんです。

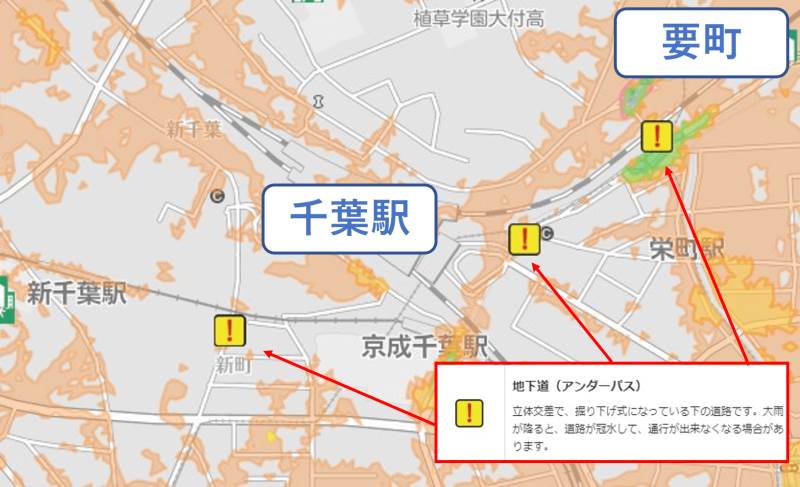

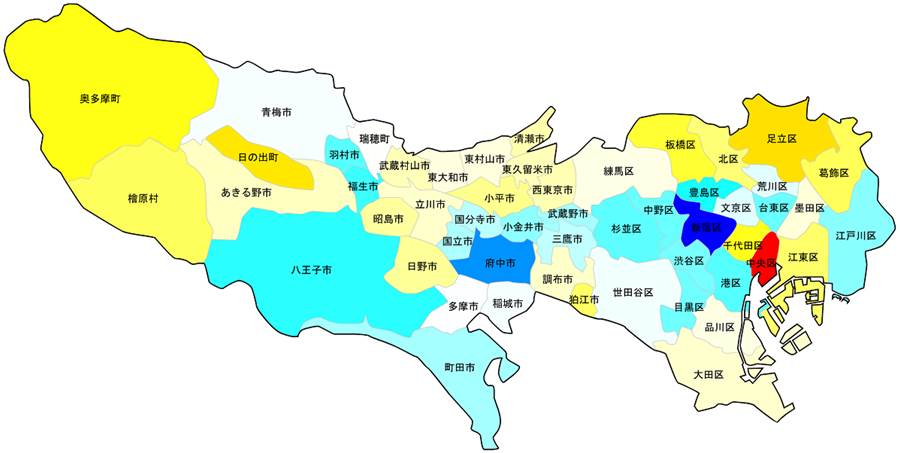

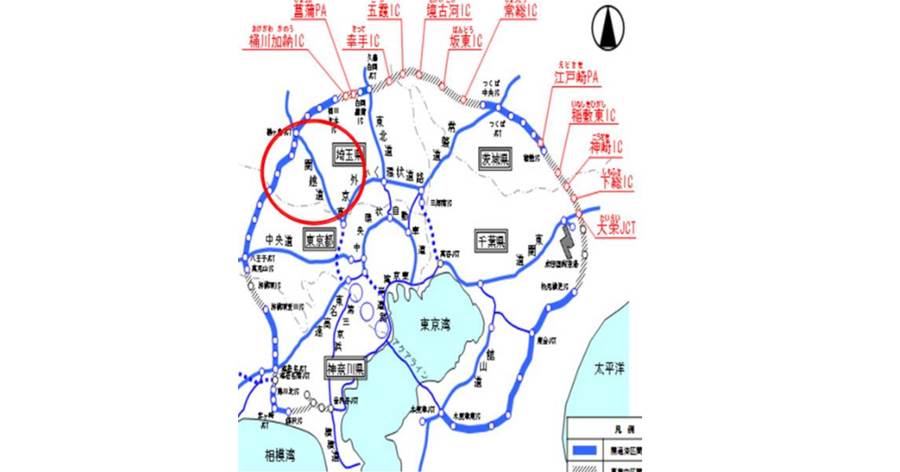

上の地図を見てください。赤い丸で囲まれているのが関越自動車道の起点。場所はというと……そう、埼玉県の「練馬IC」。

「あれ?練馬って東京じゃないの?」と思うかもしれませんが、これが地理のトリック。行政区分上は東京都練馬区ですが、高速道路ネットワーク的には“埼玉ルート”の一部として扱われているのがポイントです。

さらにこの練馬IC、実質的には「関越道の終点」なんです。なぜなら、そこから東京市街地に向けて関越道が延びていないから。

関越道は本来、中央道や東名道と並んで都心と地方を結ぶ幹線ルートになるはずでした。しかし、東京23区内にさらに延伸しようとした計画は、地元住民の反対や用地確保の難航により、頓挫した歴史があります。

結果として、関越道は「練馬止まり」のまま長年放置され、都心との接続は

環状道路(外環道・首都高)頼みになっているのです。

つまり、「関越道なのに都心に入れない」という、ちょっと不便な仕様。利用者の多くは、外環道や首都高を経由して東京へ入るしかないんです。

じつはこの「関越道=埼玉起点」問題、埼玉県民の中ではちょっとした地域プライドの象徴

にもなっています。

「練馬ICは実質埼玉」と言われることもあり、逆に東京都民から「東京に来たと思ったらまだ埼玉感ある」なんて声も…。これぞまさに、地理的な“境界の曖昧さ”が生む文化的ギャップ。

高速道路のルート設計は、時に地理以上に政治・住民感情・歴史的経緯が色濃く反映される場所。関越道の「行き止まり問題」は、まさにその象徴といえるかもしれません。