東京の山手線と大阪の環状線。どちらも大都市を“環状”で結ぶ電車として有名ですが、「東京=山手線」「大阪=環状線」とセットで認識されがちなこの2路線、実は似て非なる存在だということ、ご存じでしたか?

パッと見「同じ構造に見える」のに、運行スタイル、駅の雰囲気、そもそもの“考え方”まで違う。

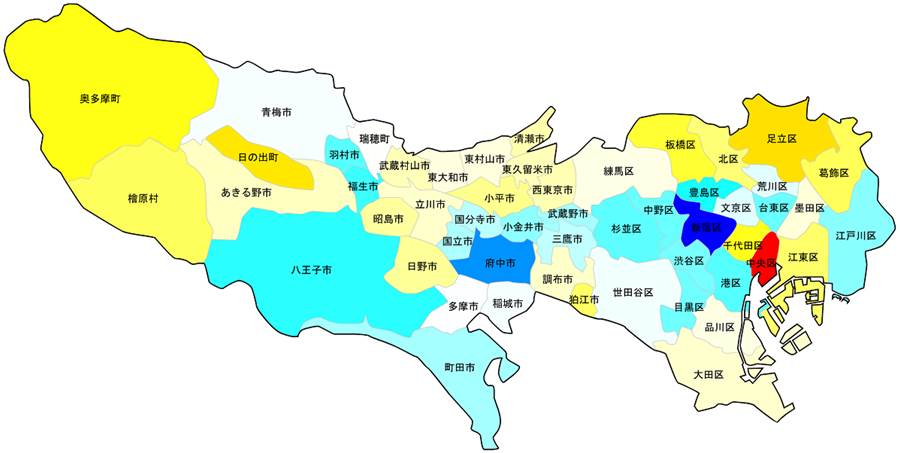

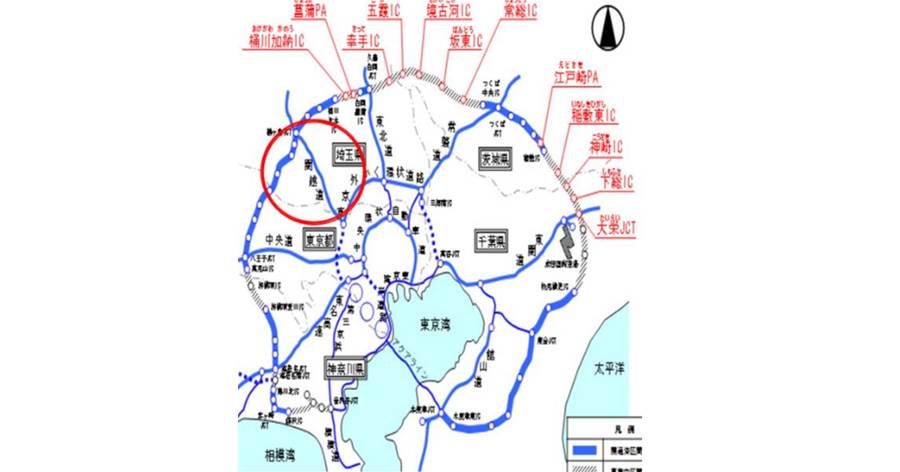

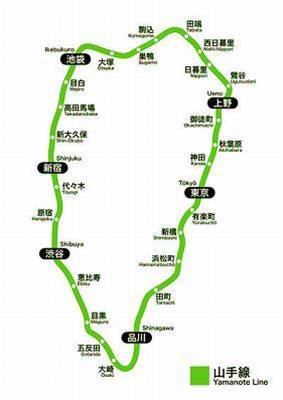

画像のように山手線は東京の主要エリアをぐるりと結びつつ、観光から通勤まであらゆる人が利用する東京の“大動脈”。対して大阪環状線は、通勤路線としての性質が強く、構造的にも“閉じた輪”とは限らないのです。

画像で見る山手線は、池袋〜上野〜東京〜品川〜渋谷〜新宿〜池袋と一周し、すべての電車が基本的にぐるっと回るのが特徴。内回り・外回りという呼び方も明快で、どこから乗っても“戻ってくる感”がある。

一方、大阪環状線は「大阪駅」を中心にぐるり…のはずが、実際は天王寺から出ている電車が多く、ぐるっと回らない便も多数。さらには大和路線・阪和線・関空快速などの直通列車も混在し、「環状」と言いながらも線路的には分岐だらけの多方向型になっています。

つまり、山手線は“閉じた円”、環状線は“開いた輪”ともいえるのです。

東京の山手線は、都市機能の集中と連結を意識した構造。渋谷・新宿・東京といった多様な中心を「等価に結ぶ」ため、一周で完結するルート設計が求められた結果、乗り換え・都市間移動・観光すべてが想定されています。

逆に大阪環状線は、“大阪駅(梅田)を中心にした通勤交通網”の延長であり、外部の線(大和路線や阪和線)との

接続優先。いわば“職場に行くための環状”で、回遊よりは“入り口と出口が明確”なのです。

さらに言えば、山手線は駅ごとのキャラ立ちが強く(高田馬場=学生、秋葉原=オタク、代々木=乗換え…など)、街の個性を感じながら乗れる一方、環状線は「次がどの街かパッとわからない」という声も多いのが現実。