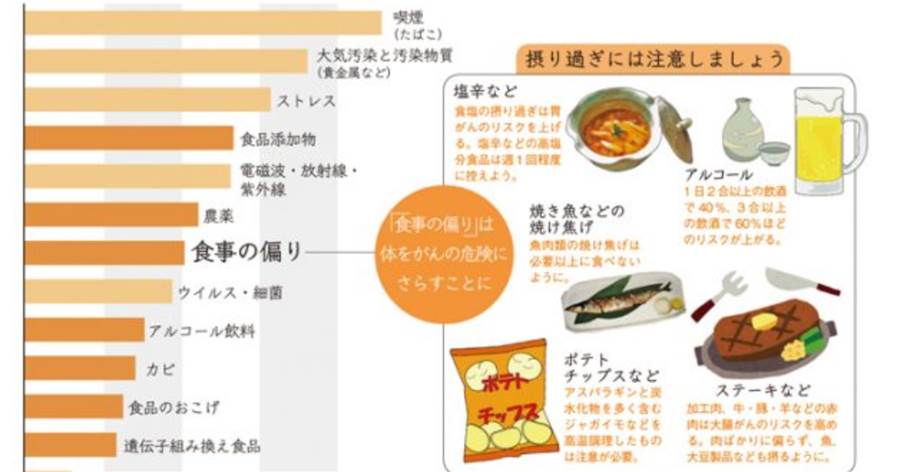

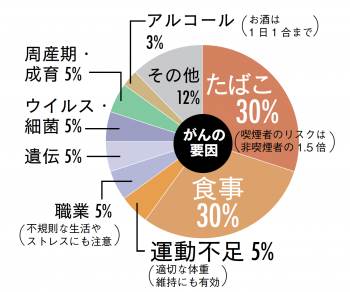

喫煙もがんのリスクを上げますが、食事もがんになる大きな要因です。2つの要因がじつに6割を占めます。以下のデータはがんで死亡したアメリカ人ががんになった推定要因ですが、生活習慣の改善で多くのがんが予防できることを示しています。これは日本人も同様で、とくに食事は毎日のことなので、科学的根拠に基づいた正しい知識を得ることが大切です。

がんになった推定要因:ハーバード大学(1996 年)がん予防センター発表

がんになった推定要因:ハーバード大学(1996 年)がん予防センター発表残念ながら、これさえ守れば「絶対にがんにならない」という方法はありません。しかし上のグラフを見ても分かるように、喫煙、食生活、運動不足などの生活習慣を改善することによって、がんのリスクは大幅に下がります。

当然ですが、食事で大切なのは「偏りのない食生活」です。食物には発がん物質が含まれていることがあり、一度の食事で口に入る量はわずかですが、発がん物質を含む食品を摂り続ければ、がんになるリスクは上がります。

たとえばハムやソーセージなどの加工肉の摂り過ぎは、大腸がんのリスクを上げるといわれており、反対に野菜類に含まれる食物繊維は、大腸の働きを活発にし、腸内発がん物質の濃度を薄めるため、大腸がんにかかりにくくするといわれています。

食物に含まれる発がん物質を一切口にしないなどということは不可能ですが、バランスのよい食事をさまざまな食品から摂るよう心がけることで、それぞれの作用を相殺したり、助長したりすることは可能です。

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください