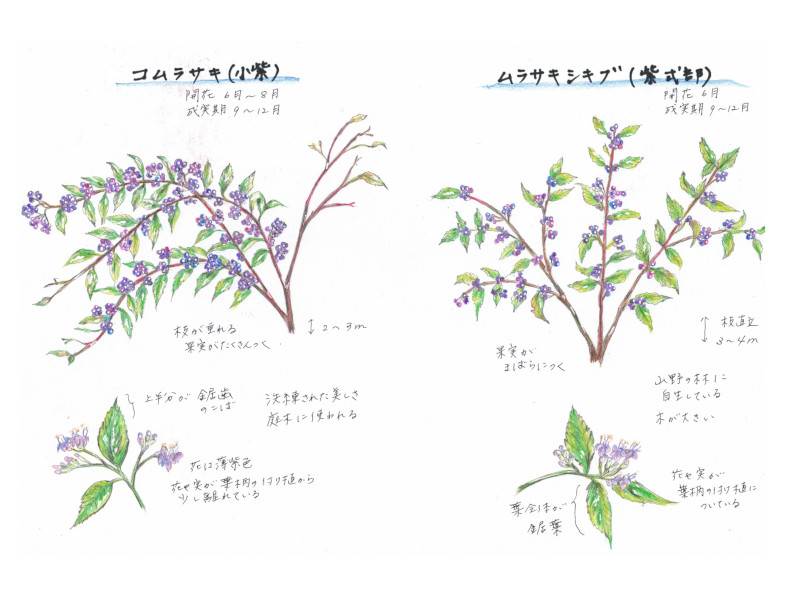

「紫式部」と聞くと、多くの人が『源氏物語』の作者を思い浮かべるでしょう。でも実は、日本には「ムラサキシキブ」という植物があるのをご存知ですか?そして、このムラサキシキブにそっくりだけど、実は違う植物「コムラサキ」という存在も!今回のイラストは、その紛らわしい二つの植物を見事に描き分けています。

左側の「コムラサキ(小紫)」を見ると、枝がしなやかに垂れ下がり、葉が密に付いています。高さは2〜3メートル程度とコンパクトで、園芸用としても人気があります。さらに、花は薄紫色で、果実が美しく密集しているため、庭木や生け花に使われることが多いんです。

一方、右側の「ムラサキシキブ(紫式部)」は、枝が立ち上がり、葉がまばらに付くのが特徴。高さは3〜4メートルとやや高めで、野生的な雰囲気があります。

花と果実は葉の付け根に直接つき、自然林や山野でよく見かける姿です。

どちらも秋には紫色の美しい実をつけるため、一見すると「全部紫式部!」と思いがちですが、枝ぶりや葉の付き方を観察すると意外と簡単に見分けられるのです。

面白いのは、その名前の由来です。「ムラサキシキブ」は、平安時代の女流作家・紫式部にちなんで名付けられました。しかし、園芸の世界では「コムラサキ」の方が庭木として有名で、むしろこちらが「紫式部」と呼ばれて流通していることも多いんです。この「名前逆転現象」が、園芸初心者を混乱させる最大の原因!

実際、花屋や園芸店でも「紫式部」とラベルが付いた鉢植えをよく見ると、ほとんどが「コムラサキ」だった…ということがよくあります。