五十二日が過ぎた。診断からあっという間だった。あまりにも早すぎて、現実がまだ手に取るように感じられない。すべてが夢のようで、触れることすらできない遠い存在になったようだ。

最初は、ただの疲れだと思っていた。体調が優れない理由を探して、あれこれ考えたが、どこか心の中では、何か大きな違和感を感じていた。それが検査結果となり、医師が静かに言葉を選ぶ姿を目の前にして、胸の奥が冷たい手でつかまれたような感覚に襲われた。

「心筋梗塞です」と、医師の言葉が重く響く。その時から、私たちの毎日は坂道を転げ落ちるように急速に変わり始めた。

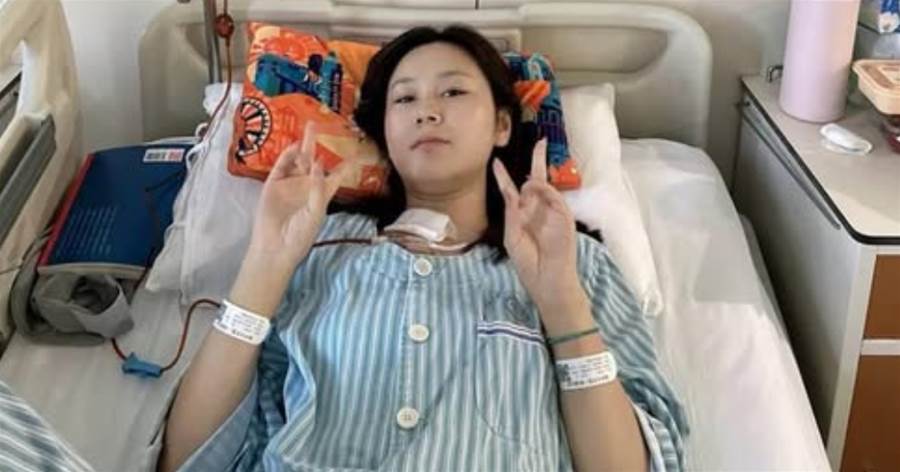

妻の体調は悪化し、吐き気が続き、食欲もなく、体は徐々に細くなっていった。それでも、彼女は私に笑顔を見せようと必死だった。化学療法の日、病室の鏡の前で髪がそっと抜け落ちるたびに、冗談のようにこう言った。「夏だから、ちょうどいいね」と。それでも夜が来ると、ベッドのきしむ音だけが響く静かな部屋で、肩が小さく震えているのを私は見ていた。痛み止めを増やしても、痛みは波のように押し寄せる。抱きしめることすら、彼女をさらに苦しめてしまいそうで、私はただ手を握ることしかできなかった。

ある日、集中治療室で医師に告げられた。「脳幹の機能が弱っている」と。私はその時、彼女の指先を何度もさすった。温度が戻ってくるような気がしていた。モニターには、かすかに心拍が映っている。でも看護師さんは、やさしく首を振った。「薬で保っているだけなんです」と。

チューブを外す前、私は彼女の耳元で、小さく歌った。二人でよく口ずさんだ、あの歌を。

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください