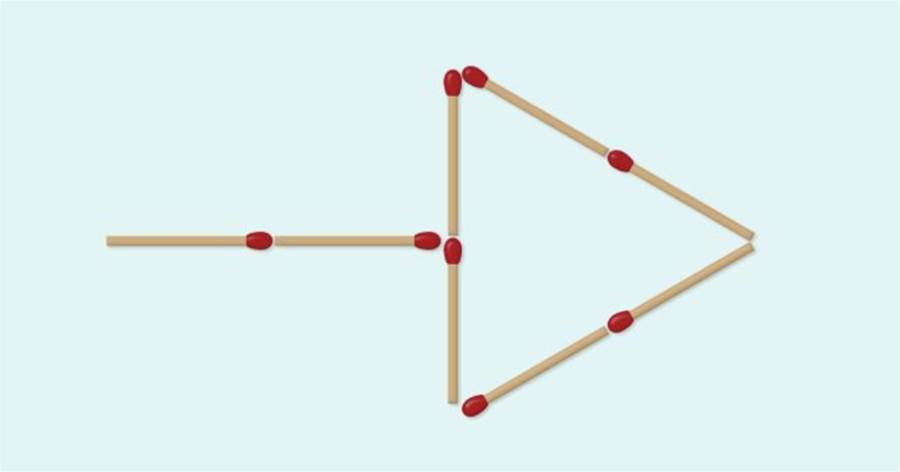

一見シンプルなこの火柴パズル。しかし、ここには隠された“再構築の美学”がある。

「ルールは簡単。火柴を4本だけ動かし、1つの大きな矢印を2つの小さな矢印に分けろ。」

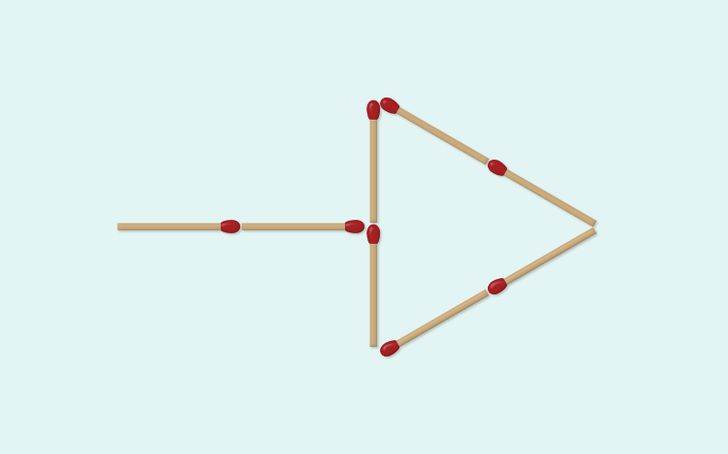

目の前にあるのは、大きな矢印の形をした火柴の配置。左には長い棒、右には三角の先端。

あなたはこの形からどうやって「2つの矢印」を生み出す?

最初の形は、一方向を示す力強い矢印。火柴は全部で7本。

内訳はこうだ:

左に横たわる1本

中央に垂直な1本

右側の三角形を作る5本

ここから**「2つの小矢印」**を作るためには、ただ動かすだけじゃダメ。

火柴の位置と向きの概念をひっくり返す発想が求められている。

さあ、どう動かす?

まずは頭の中でシミュレーション。火柴の1本1本を分解し、どの部分が新しい矢印の“核”になり得るかを見極める。

大きな三角は2つに分割できそう?

左の横棒は2つに分ける“境界線”になれる?

無駄なく動かすにはどこを軸にする?

答えに近づくためのヒントは「上下に重ねる」という発想。左右に並べるよりも、縦の配置のほうが収まりが良い。

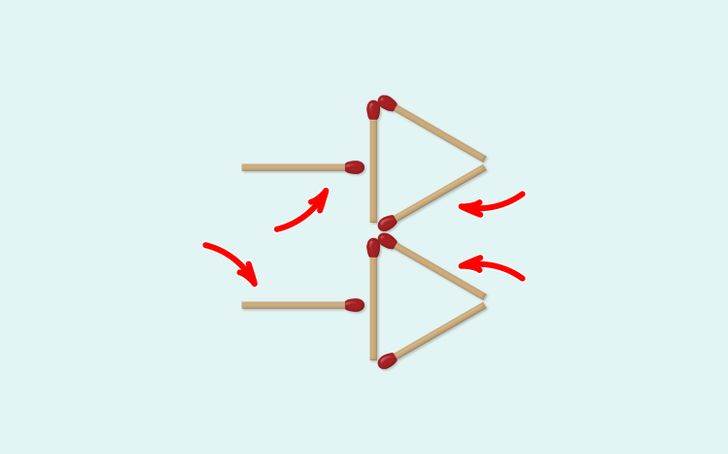

ついに発想の転換が起こった。

火柴4本を以下のように動かす:

左の横棒を半分に折るように動かし、上下に配置。

三角形の上辺・下辺をそれぞれ切り出し、新しい2つの三角形の上辺・下辺として配置。

元の垂直棒はそのまま“軸”として活用。

こうして2つの小さな矢印が、まるで兄弟のように上下に並ぶ。

大きな矢印の力強さが、2つの小さな矢印の“連携”に変わった瞬間だ。

少ない移動で最大の変化を生む——これこそ、このパズルの妙味だ。