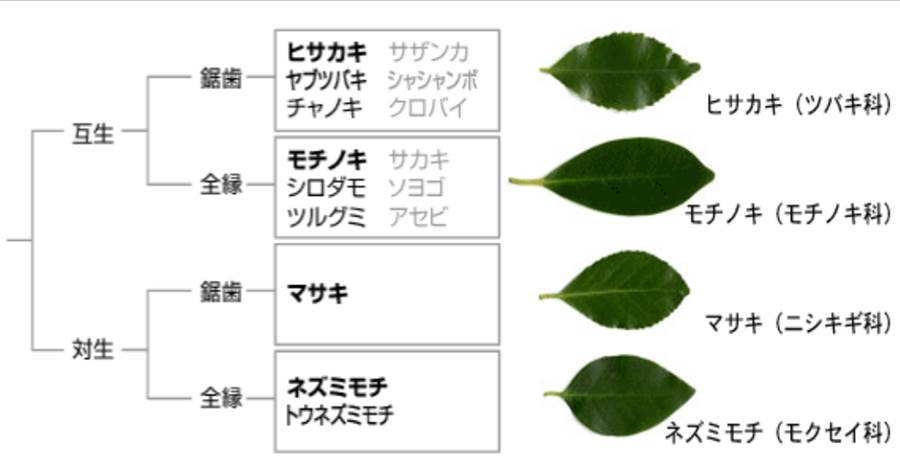

「神棚には榊(さかき)を供える」──これは日本の多くの家庭や神社で当たり前の習慣。でも、実はあなたがいつも手にしていた“サカキ”、植物学的には“まったく違う木”かもしれません。名前は似てるのに分類上は遠い存在。そんな驚きの植物事情が、一枚の図で丸わかりに!

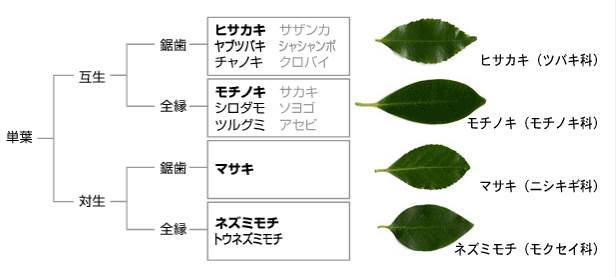

今回の画像は、「単葉(たんよう)=1枚の葉から成る植物」を、葉のつき方(互生/対生)と縁の形(鋸歯/全縁)で分類したもの。さらに、それぞれの代表的な樹種と実物の葉の写真も並べてあり、一見そっくりに見える葉の“違い”が、分類によって明確にされているのが面白いところです。

例えば──

ヒサカキ(ツバキ科):葉はギザギザ(鋸歯)あり、枝に交互(互生)に付く

モチノキ(モチノキ科):葉はつるっと全縁、同じく互生

マサキ(ニシキギ科):対生+鋸歯というややレアなタイプ

ネズミモチ(モクセイ科):対生+全縁で葉も丸め

こうやって並べて見ると、違いは一目瞭然。でもこれがなければ、どれも「ツヤのある緑の葉っぱ」にしか見えません。

最も興味深いのが、「ヒサカキ」と「サカキ」の関係。名前も似てるし、用途も似てる。実際、神社や家庭の神棚で「サカキ」として使われることも多いのがヒサカキ。

でも、分類図で見るとこの2つ、全然ちがうグループ!

サカキ(モチノキ科)は「全縁・互生」のグループに属し、関西以西でよく育つ

一方、ヒサカキ(ツバキ科)は「鋸歯・互生」のグループで、関東以北でも元気に育つ

つまり、関東以北では本物のサカキが育たないため、ヒサカキが代用品として文化的に定着したという背景があるのです。これ、実は神社の「地域差」や「植物の生育条件」が反映された、興味深い文化×生態のクロスオーバー!