平安時代の貴族たちがその優雅な姿で描かれる大河ドラマ「光る君へ」。しかし、その中でひときわ目を引くのが、男性たちが顔の横に付けている謎のブラシのようなものです。「あれは一体何なのか?」と興味を抱いた視聴者も多いことでしょう。今回は、この謎のアイテムについて詳しく解説します。

百人一首と平安貴族の装束

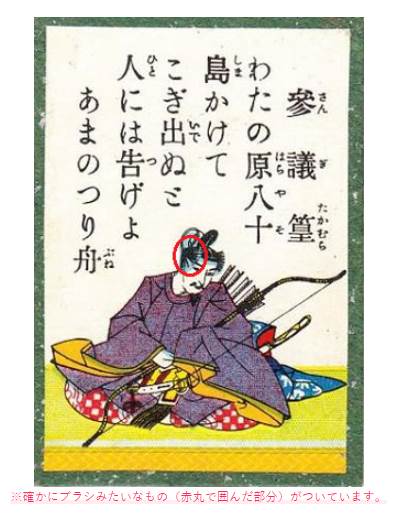

百人一首の絵札を見ていて、「この男の人が顔の横にくっつけてるこのブラシみたいなものは何?」という質問がよく上がります。

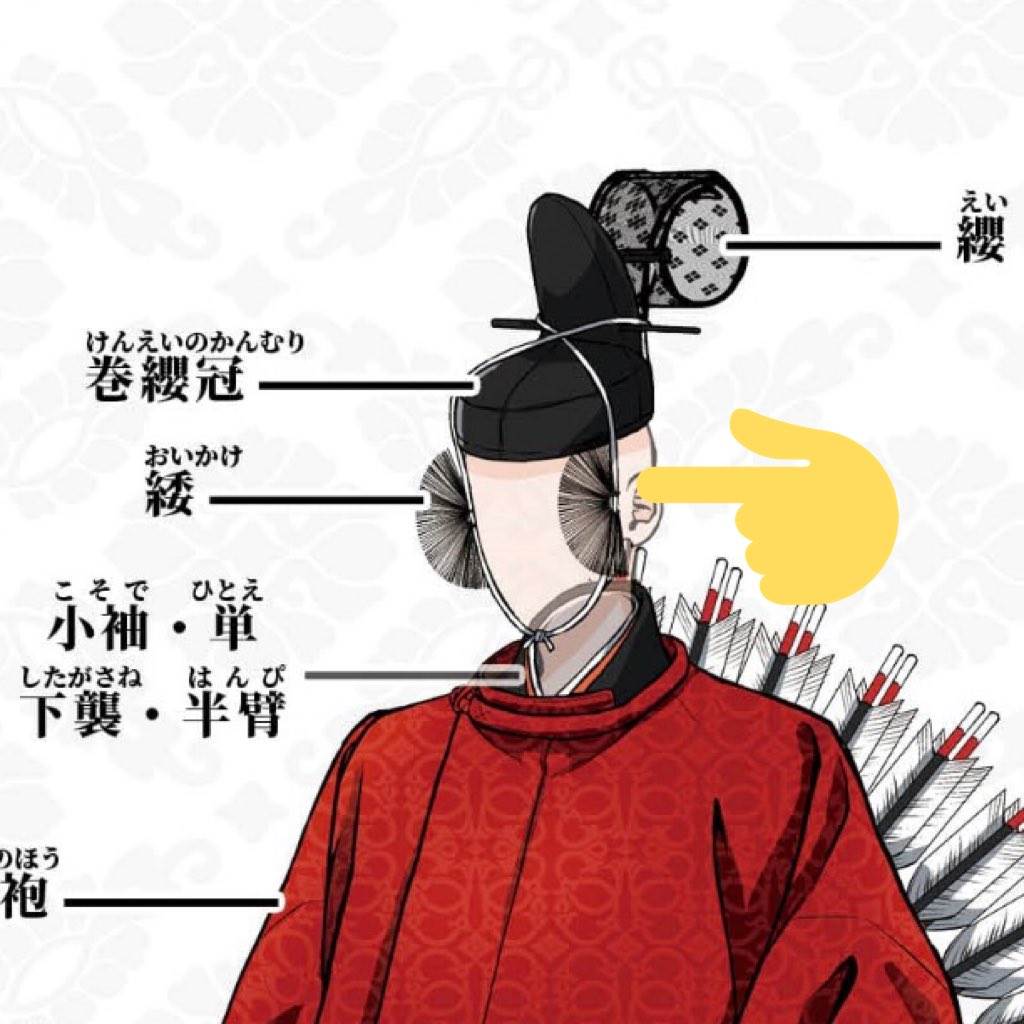

これは、平安時代の男性がつけている「緌(おいかけ)」というパーツで、実はとても重要な役割を果たしていました。

緌(おいかけ)の役割と語源

「緌(おいかけ)」は、冠の巾子(こじ、束ね上げた髪を収める後部の突起)から両側面に緒(お、あごひも)をかけることで、冠を頭部に固定する役割があります。この構造により、冠がしっかりと頭部に固定され、外れにくくなります。言葉の成り立ちとしては、「お(緒)」を「い(動詞につけて意味を強める接頭語)」+「かけ」るという構成で、「しっかりと掛けて冠を固定するもの」という意味を持ちます。

緌の装飾と視覚効果

この緌は、単なる機能的なものではなく、その装飾にも大きな意味がありました。緌に使われるブラシのような部分は、実際には馬の毛で作られており、威儀を正すために武官が装着していました。

記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください

引用元:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VVxbYqC3qKrZzBenhtkdZCqdJdt2TsaH7Y7rbz2dzQnhfHzeyZbFzqhitsSTkYYql&id=100063888828687,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]