写真を見た瞬間、思わず「懐かしい!」と声が出た。

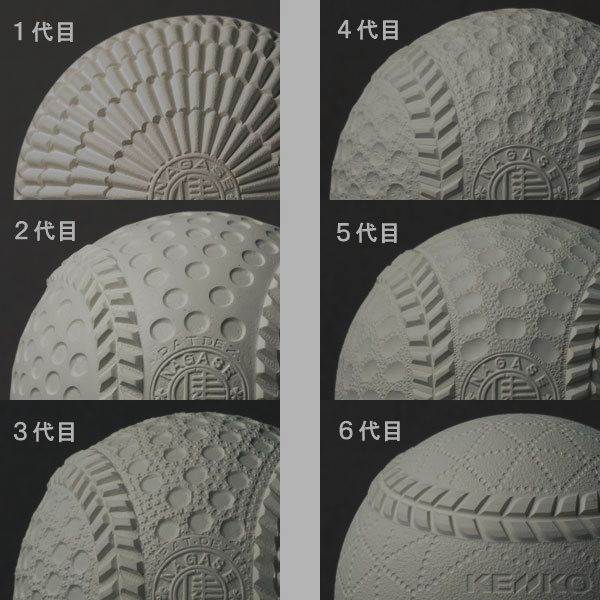

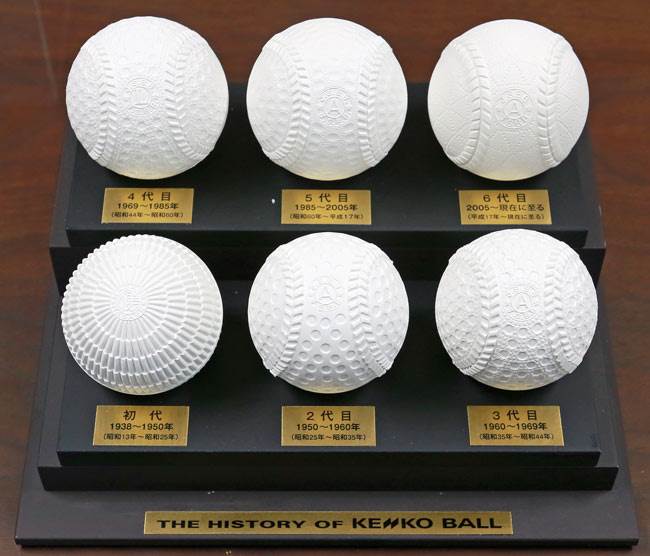

これ、全部“軟式野球ボール”だ。

しかも、昭和から令和まで続く6代の進化。

1代目から6代目まで並んだこの姿、野球をやっていた人なら、触った感触まで蘇るはずだ。

「初代、持ってたよ」「パターンで曲がり方が全然違ったんだよな」そんな声がコメント欄に溢れるのも頷ける。

1代目は、まるで瓦のような放射状の溝。手に取ると、指が自然に食い込む。

当時はまだ“回転をかける感覚”を掴むために、この凹凸が頼りだった。

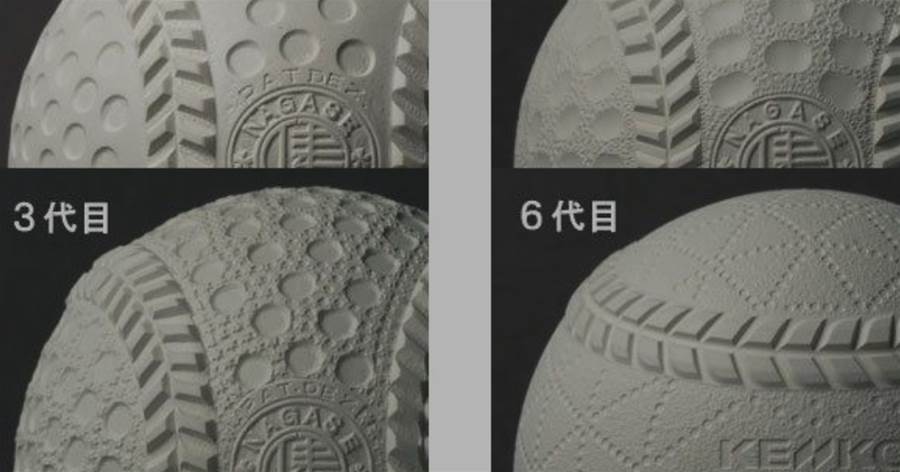

2代目、3代目と進むにつれ、模様はどんどん複雑になっていく。打球の回転、空気抵抗、グリップ感——全てが「投げやすく」「変化しやすく」なるように設計されていった。

特に昭和50年代あたりで使われていた3代目の感触を覚えている人は多いだろう。

夏の校庭で、汗をかいた手のひらにくっつくような独特の質感。

乾いた土の上で弾む“カツン”という音。あれを聞くだけで、当時の夕暮れが蘇る。

4代目以降になると、素材そのものが進化していく。

雨の日でも滑らない加工、耐久性の向上、試合中に泥を拭き取る動作がいらなくなった。

そして最新の6代目。まるで人工皮革のように滑らかで、完璧な球体。指先で押すとほんの少しだけ弾む柔らかさ。見た目も、もはや「工業製品の美しさ」だ。

昭和の頃は、“味”や“感覚”で投げていた。いまは“データ”と“設計”で飛ばしている。ボール一つにも、時代の哲学が詰まっている。

「こうして見ると、パターンで変化球のかかり方も違ったんだろうな」——まさにその通り。

指の掛かり、空気の流れ、打球の抜け方。その全部が、この小さな凹凸の差に現れていた。

昭和のグラウンドで、“変化球が曲がった!”と歓声を上げた少年たち。その手の中には、こうした進化の“原点”があった。

泥だらけのユニフォーム、つぶれかけのボール、夏の日の空気の匂い。

どれもが、今の6代目の中にも生きている。

ボールの模様は変わっても、野球を愛する心は変わらない——そんな気持ちにさせてくれる写真だ。